이 프로젝트에서, 디자인 총괄(나)과 기획 총괄은 거의 합을 맞출 수 없었어. 거의 주당 2-3회의 이해관계자 미팅을 가졌으니까. 시간이 없었어. 우리 쪽에서는 다양한 이해관계자들의 의견을 수렴해야 했고, KBS 쪽에서는 모든 부서에게 개편의 필요성을 설득해야 하는 상황이었으니 서로 필요한 회의였지만, 회의 때문에 내부 커뮤니케이션할 시간을 내는 건 정말 불가능에 가까웠어. 그저 서로 몇 개의 설계문서, 몇 개의 디자인 방향성만 간신히 공유했지.

디자인 파트가 ‘어떻게 공략해야 할까’를 고민하는 시간에 기획 파트는 ‘어떤 사업에 집중해야 할까’를 고민했었나봐.

기획 파트는 6개의 기획 태도(Concept Keyword)를 정의하고, 이에 입각한 UI구성 및 사업영역 재편을 제안했지.

① 각 컨텐츠간 연결성을 강화하여 선순환할 수 있도록 유도

② 사용자가 할 행위를 예측하여 적시에 정보를 제공

③ 사용자의 몰입정도에 맞추어 최소한의 정보만 노출

④ 몰입에 방해되는 내용 제거

⑤ 공급자의 의도를 명확하게 제시

⑥ 명확한 소통방법 모색

다행히(?) 기획과 디자인의 결이 매우 비슷했고, 기획 파트가 각 페이지에 집중하지 않아서 고마웠어. 만일 기획이 각 페이지들에 집중했다면 디자인이 거기에 대응하느라 디자인 파트의 계획을 진행하기 어려웠을 거야.

디자인 파트는 이제 본격적으로 ‘무엇을 줄까’를 고민하기 시작했어. 우리가 프로젝트를 끝냈을 때, 우리가 만든 자산이 그들에게 도움을 주려면 어디부터 시작해야 할까? 이쯤에 우리 팀의 책임님께서 아이디어를 던졌는데,

컴퍼넌트 리스트가 필요하지 않을까요?

나중에 회식자리에서 책임님은 그 말을 한 걸 엄청 후회했다고 고백하긴 했지만 (그토록 거대해질 줄은 몰랐다며^^), 이 아이디어가 KBS프로젝트의 방향을 결정했다고 봐. 우리는 바로 컴퍼넌트와 엘레먼트의 리스트를 만들기 시작했지.

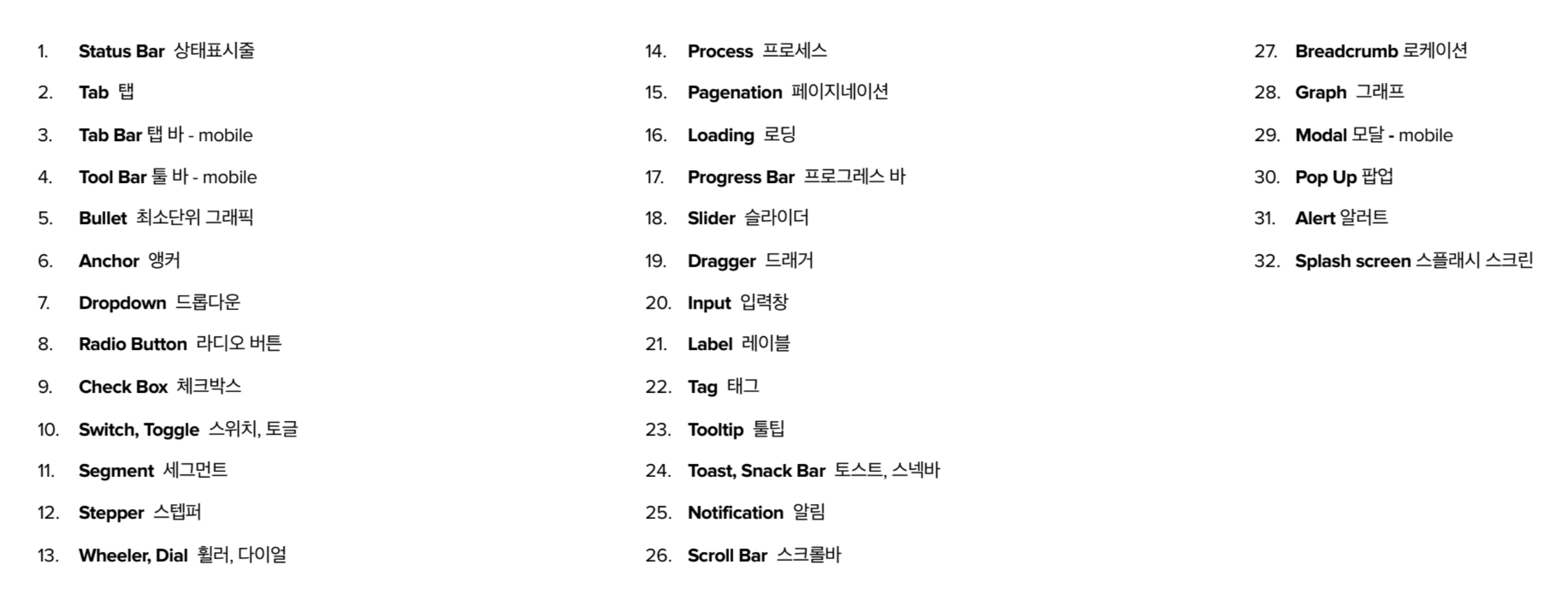

최종으로 정리한 건 32개 항목에 대한 정의였지만, 초기에는 60개 정도를 정의하려 했어. 하지만 적은 일정과 팀원들의 불만 (아 좀 적당히 하자고!) 때문에, KBS에서 빈번하게 쓰이는 요소들만 추려서 32개만 하기로 했지.

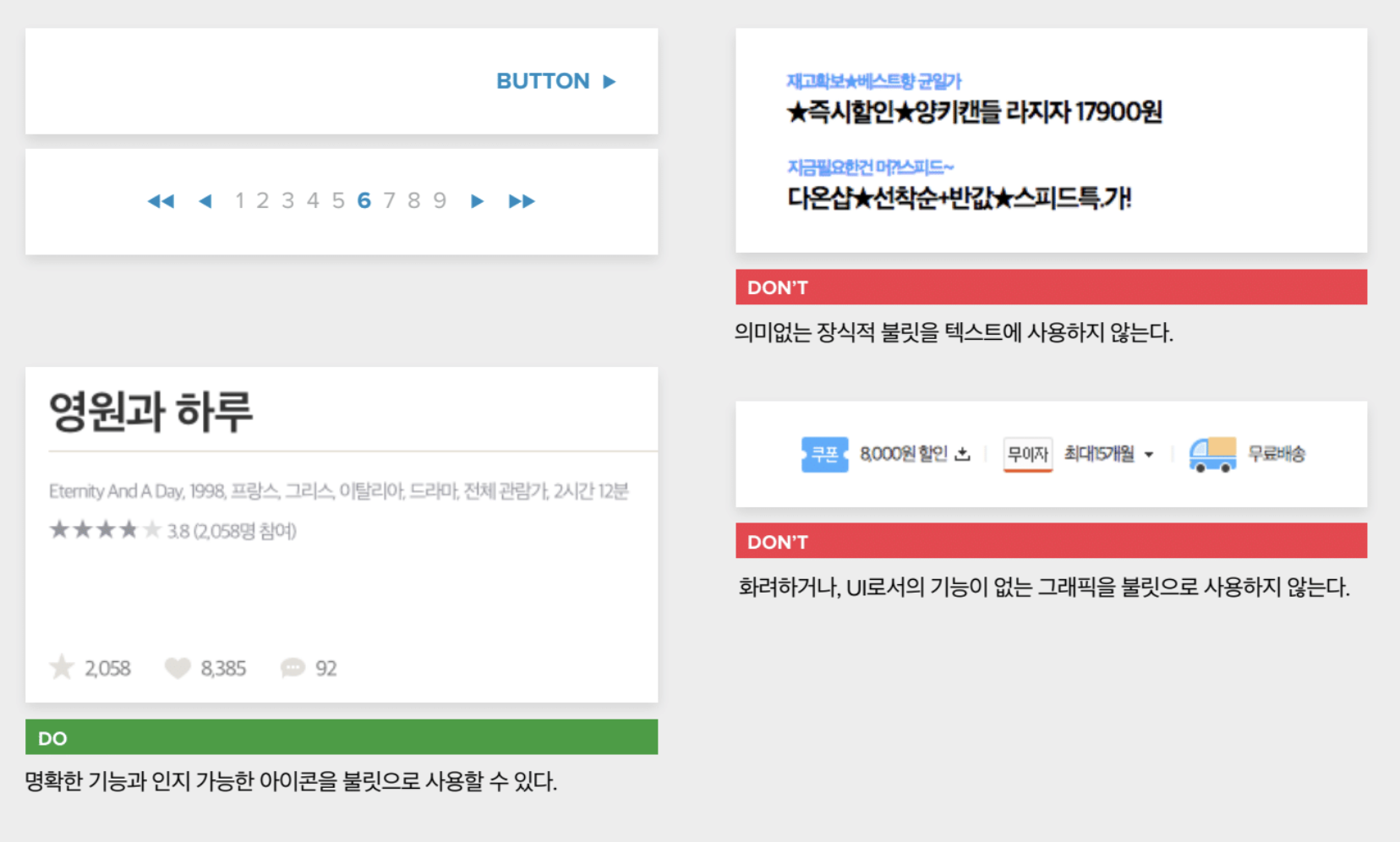

이건 일종의 사전이야. UI 용어를 정리해서 소통에 오류가 없도록 하고, 특정 페이지를 만들 때 타이트한 규정집으로 활용되길 바라는 마음에 만들었지. KBS의 특성상, 비전문가들이 페이지 제작에 많이 개입하는 상황이라, “이 중에 고르세요” 같은 카탈로그의 역할도 필요했어. 그래서 구글 머티리얼 가이드처럼 전문적인 수준으로 제작했던 걸 모두가 이해하기 쉽도록 Do/Don’t 리스트로 바꾸었어. 비전문가들이 문서를 읽을 때 오독할 확률이 높기 때문에, 이 문서 바깥으로 나가더라도 ‘이것만은 하지 말아 줘’라는 가이드라인이 필요했거든.

구글 머티리얼 가이드는 '개발자와 UX 디자이너 간의 소통방법'을 정의한 것에 가깝잖아. 그래서 수치도 명확하고 모션 가이드도 뚜렷하지. 하나의 Task가 어떤 연속적인 컴퍼넌트를 타고 흘러야 하는지 - 모두에게 만족스러운 아카이브를 제시하는 게 구글의 의도였겠지만, 우리는 그게 그다지 중요하지 않았어.

KBS의 개발부서가 스타트업처럼 애자일하게 움직일 수 없었기 때문에, 먼저 구조를 세팅한 후 컨텐츠 생산자에게 "당신이 선택할 수 있는 옵션은 이거예요."라고 제시하는 게 더 중요했지. 따라서 선택장애에 걸리지 않도록, 옵션의 수를 적절하게 유지하는 것도 신중하게 고민했어.

프로젝트가 원하는 방향으로 따라가다 보니, 디자인 그룹은 페이지를 만드는 것보다 가이드를 만드는 것에 집중하게 됐어. 가장 핵심 인력을 GLS (Graphic Language System) 구성에 배치하고, 실제 페이지 구성은 여유가 있는 인력에게 배치할 정도로 가이드가 중요해진 거지. 다행히 이 문서를 내부 디자이너에게 수시로 업데이트해서 제공했고, 또 실제 페이지 작업하는 인력들로부터 오는 피드백에 따라 가이드를 수정해 나갔지. 이 프로젝트가 그나마 괜찮게 끝난 건 이 구조 - 내부 피드백에 따라 가이드가 업데이트되고, 업데이트된 문서가 다시 재배포되는 순환구조 - 가 원활하게 작동한 때문이라고 봐.

지금도 이 자료는 회사 내부에서 일종의 지침처럼 활용되고 있다고 해. 어떤 페이지를 구상할 때 생각해야 하는 옵션은 무엇인지, UI가 막히는 경우 우회할 때 사용하는 컴퍼넌트들은 무엇이 있는지 확인하는 기준이 되기도 하고, 때로는 무얼 빼먹지는 않았나, 어디를 덜 챙겼나를 확인하는 체크리스트 역할로도 쓰이고 있지.

무엇보다도 나는 이 문서가 - KBS UX 디자인의 중심을 잡아주길 바랐어. 비전문가들의 무모한 요구에 제동을 걸 수 있도록 하고, 그들을 잘 안내해서 서로 (컨텐츠 제작자 vs. 개발 및 디자이너 그룹) 안전하고 효율적으로 일할 수 있도록 돕고 싶었지. 시간이 충분하지 않아서 문서의 완성도를 더 끌어올렸으면 좋았을 텐데, 완전하지 않은 상태로 종료해서 여전히 아쉬운 마음이야.

디자이너가 "디자인은 중요하지 않아, 잘 가이드하는 게 중요해"라고 말하는 게 이상했지만, 확신은 있었어. 이 프로젝트에서 중요한 건 당장의 디자인 결과물이 아니라, KBS만의 디자인 생태계를 만들 수 있도록 '세계관'을 만들어 주는 게 중요하다는 믿음이 있었어.

회의 간에 가장 많은 질문을 받았고, 가장 반복해서 한 말도 그거야.

"디자인이라는 게 결국은 개성적일 수 밖에 없는데, 예상치 못한 상황이 생기면 나중에 A/S(검수) 해 줄 겁니까?"

"저희 디자인 파트는 가장 객관적이고 유니버설한 디자인을 제공하기 위해서, 그 어떤 때보다 취향이 개입하지 못하도록 경계하며 디자인하고 있습니다."

말은 저렇게 했지만, 사실 그럴 수 있나. 디터람스가 한 객관적인 디자인도 - 다 모아놓으면 하나의 경향성을 가지는데.

KBS UX 팀이 가지고 놀 '레고'를 만들어주는 걸 목표로 했지만, 그 레고에도 디자이너의 개성이 담기지 않을 리 없지. 우리가 KBS를 위해 '객관적인 취향'으로 디자인한 모습 역시 하나의 개성적인 형태가 되더라구. 뭐, 어느 정도는 내가 '취향질'을 했다는 걸 부정하지는 않겠어.

(4부에 계속)

'IMG' 카테고리의 다른 글

| 프로젝트 돌아보기 : KBS - 용두사미라고 말하긴 아쉽지만 (05) (0) | 2020.05.25 |

|---|---|

| 프로젝트 돌아보기 : KBS - 나도 즐겨야 하니까 (04) (0) | 2020.05.21 |

| 프로젝트 돌아보기 : KBS - 새로운 유형의 문제 (02) (0) | 2020.05.19 |

| 프로젝트 돌아보기 : KBS - 어디부터 손대야 하지? (01) (0) | 2020.05.19 |

| Antsy : 큰 포부에 비해 급 마무리한 (0) | 2020.05.08 |